博物馆,是岁月的沉淀,历史的珍藏。是时间长河里闪亮的珍珠。

大运河沿线城市博物馆,不仅是运河城市最重要的无形财富,而且它们还留着共同的自然与人文的印迹:运河。

大运河城市博物馆里,每一件藏品,每一册资料,每一幅图画,都无言叙述曾经的辉煌、不凡的过往。它如同滴水,折射那个时代最真实的太阳。

走近它们,感受到的是厚重的自豪与认同。

走进它们,触摸到的是满满的自信和骄傲。

首版语文教材长什么样?最早的数学教材,你能看懂吗?唐朝的小孩子,也要写作业吗?中国的第一台计算机能运行《黑神话·悟空》吗?……别急,这些问号在中国教师博物馆里都有答案。

作为全国唯一教师文化主题、师德教育特色的博物馆,该馆展览面积7700余平方米,设有“教师的历史”“教师的摇篮”“教师的典范”三大常设展览区,还有近2万件藏品。

最早的作业

走进中国教师博物馆,一股深厚绵延的文脉气息扑面而来。洁白灯光配以中式装饰风格,更添东方韵味。在宽敞明亮的大厅,最吸引人的莫过于一组雕像。它由几组教师和学子组成,最中间的是名为《师道》的主雕塑。只见塑像扎根于大地之上,不屈不挠、蓬勃向上,生长成枝繁叶茂的大树。而在“树干”的四面,分别雕刻了不同的师者形象。

“第一个场景以最美教师黄大年为原型,他高举右手,寓意举起最美教师的崇高使命,投身到强国建设的时代洪流,这正是有理想信念;第二个场景以‘共和国勋章’获得者钟南山为原型,他主张为人教育应当具备‘人文素养、创新品格、使命感’,胸怀‘国之大者’、勇于为国逆行,这正是有道德情操;第三个场景以人民教育家于漪为原型,她认为‘教师的智力生活一刻也不能停止’‘一辈子做教师,一辈子学做教师’,不断涵养学识;第四个场景以中共中央‘七一勋章’获得者张桂梅为原型,她扎根大山,‘愿意为中国乡村事业终身起立’,满怀仁爱。”山东曲阜师范大学外国语学院英语师范专业大二学生、博物馆志愿讲解员王文静介绍,四面雕像都与教师息息相关,他们虽经历不同,但共同诠释着师道的不同侧面。

走过雕塑,迈进右手边的“就道门”,便进入了博物馆的第一个展览——教师的历史。该部分旨在“溯源问道”,展现了2500多年的教师发展史。不仅了解历史如何造就教师、教师如何影响历史,也纵览中华民族尊师重教的优良传统。

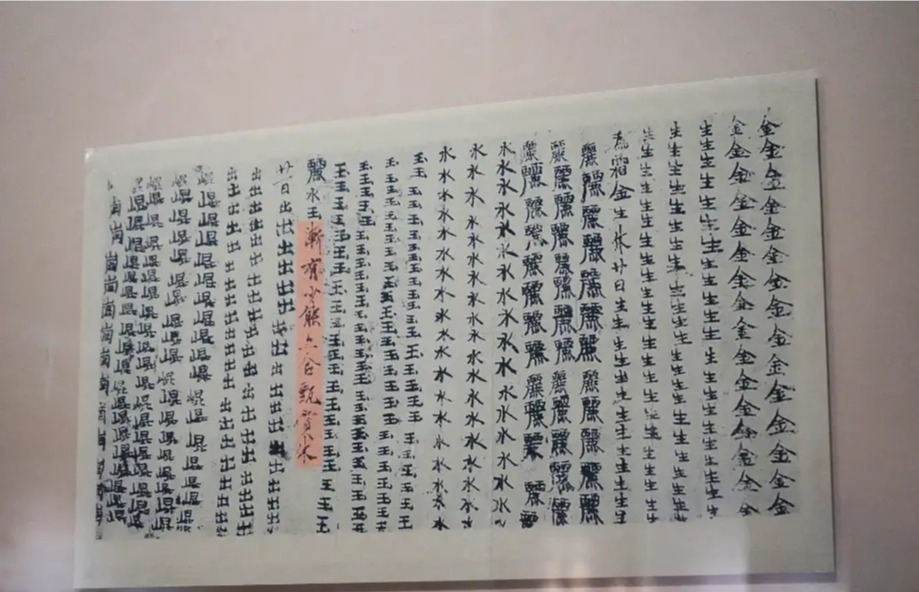

此处,有一件展品与其他展品截然不同。只见光秃秃的纸上,写着“金金金金”“生生生生”“玉玉玉玉”等汉字,每个字书写数量极多,而且有的工整、有的歪扭、有的熟练、有的生疏。别看它不起眼,其实大有来头。

“这是现存最古老的作业。”中国教师博物馆副研究馆员徐秀介绍,此作业书写在唐代敦煌官府文书背面,文书正面署有“天宝八年”(749年)字样,发现于敦煌莫高窟藏经洞。作业上保留有教师批改的手迹,“渐有少能,亦合甄赏。休。”从中既可以看出唐朝时严格的习字训练,也能看到教师对学生的勉励。

镇馆之宝

除教师的历史展览外,中国教师博物馆还设有“教师的摇篮”“教师的典范”等展览,分别讲述从1894年至2024年的百年师范院校发展史和从2000多年前万世师表孔子到新时代人民教育家于漪等43位名师大家的事迹。

“常设展览共展出藏品640余件,其中第一展厅展出300余件,第二展厅展出80余件,第三展厅展出250余件。”徐燕介绍,馆内藏品共分为教材、教具、证章文献、器物类、古籍等几大类别,时期横跨商朝至今,地域涵盖全国34个省级行政区,还包括越南、韩国、日本等其他国家和地区。藏品由捐赠和征集而来,目前共有近2万件藏品。

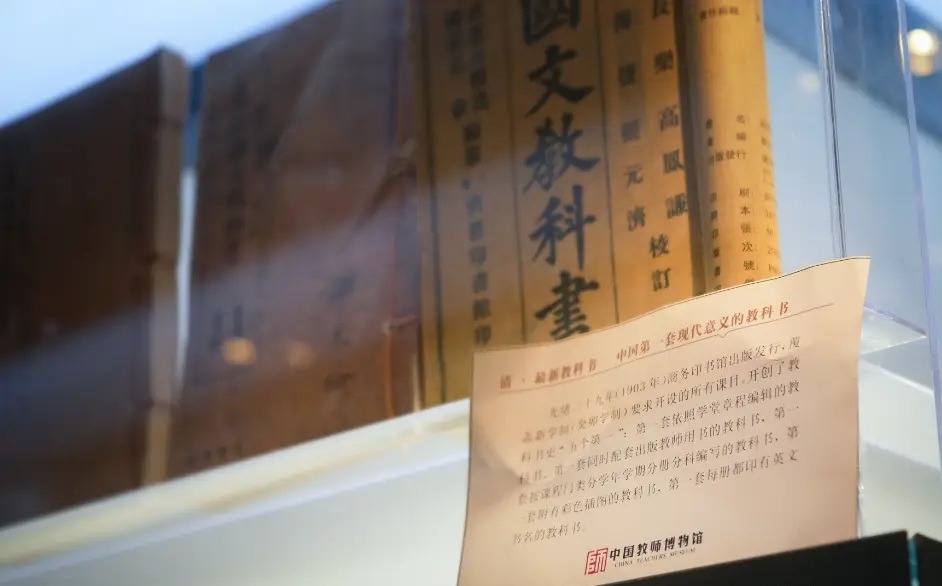

中国教师博物馆收藏了各个时期不同学科的教材1055余册,涵盖语文、数学、历史、政治、工农业等不同学科。不仅有首版语文教材《澄衷蒙学堂字课图书》,也有最早的数学教材《周髀算经》(明刻本),还有西南联大时期的稀缺教材、名师相关教材等,是目前国内已知收藏教材数量最多、规模最成体系的博物馆。

值得注意的是,教具类藏品中,我国的第一代计算机103机是教师博物馆的“镇馆之宝”之一,它有一个可爱的名字“有了”。103机诞生于1958年8月1日,长11米,有800个电子管,运算速度最高每秒2300次。尽管现在看来运算能力低得可怜,但当时它划时代地表明——中国终于有了自己的计算机。时任中国科学院副院长张劲夫欣喜地为103机取了个小名“有了”。

103机前后共生产了41台,馆内现存的是1972年由复旦大学无偿捐赠给曲阜师范大学的,随后被应用于学子们对计算机的学习、应用。尽管它已经退出教学的舞台,但俨然成为一个永不褪色的教育符号与创新符号,成为中国科技自立自强的历史见证,因此被收藏至教师博物馆中,这也是我国唯一保存的103机,2021年其被中国计算机学会认定为“一类历史记忆认定文物”。

变与不变

漫步在明亮洁净的展厅,看着一件件生动鲜活的藏品,中国教师博物馆副馆长刘永回忆起当年的筚路蓝缕,心中既欣喜又感慨。

“为落实‘传承和弘扬中华优秀传统文化’的号召,曲阜师范大学作为孔子家乡的大学,在全国率先倡议创建中国教师博物馆,为民族留存永恒的文化记忆,为教育珍藏宝贵的历史遗产,为教师打造共同的精神家园。”刘永补充说,前期,我们邀请了知名教育家顾明远以及北京师范大学、华东师范大学等高校的专家教授进行论证,大家一致认为建设教师博物馆方案可行。

为保证中国教师博物馆顺利开馆,时任曲阜师范大学副校长冯冲曾带队到乌克兰教育博物馆考察,这是全球少有的教育教师类博物馆,希望借鉴对方的运营经验。巧合的是,在该馆冯冲巧遇了著名教育家、《给教师的100条建议》作者苏霍姆林斯基的孙女。当听到将要在孔子故里建教师博物馆时,她毫不犹豫地将爷爷的部分物品,捐赠给了曲阜师范大学。

与此同时,曲阜师范大学的教职工们也将收藏倾囊相授。骆承烈是曲阜师范大学教授、儒学大家,是被“吉尼斯”认证的“搜集孔子像最多的人”。曾有人多次登门,希望购买骆承烈手中的孔子像都被他拒绝了。但听到中国教师博物馆筹建的消息时,骆承烈毅然地捐出手中2000多幅(座)孔子像。

在多方的共同努力下,2018年10月28日,中国教师博物馆在曲阜师范大学老图书馆内正式开馆。“当时硬件条件较差,上下两层3个展厅共1200平方米左右,空间有限,只能展出一小部分藏品。”刘永说,尽管一路来步履艰辛,面临着人力、财力、物力等多方面压力,但他很欣慰坚持了下来,并一直在这条路上前行着。

“2023年9月,中国教师博物馆搬至曲阜师范大学新校区,如今的博物馆建筑面积达到1.2万平方米、展览面积7700余平方米,藏品近2万件。在展陈面积、服务能力、对外形象等方面博物馆都有很大的变化。”刘永话锋一转,但始终不变的是,我们对于传承、弘扬中华师道精神的坚守,对于弘扬教育家精神的不变追求。

师道传承

在中国教师博物馆,打动人心的不只是藏品与坚守,还有现场微课堂。

“张桂梅走了15万公里的家访路,熬了数不清的日日夜夜,帮助数千名女孩走出大山、圆了大学梦……”在教师的典范展览处,中国教师博物馆宣传教育部部长王群根据馆内珍藏的张桂梅的党员徽章、女高学生的团员徽章、《红梅赞》的红扇讲述着高尚师德。“新时代的人民教师,就要潜心教育事业,涵养言为士则、行为世范的道德情操。”王群说。

根据现场陈列及参观路线,博物馆内针对性地设置了10余节微课堂。此外还有微话剧、儒家圣地现场教学等,加深参观者对师德师范的理解。建馆以来,中国教师博物馆已接待了国内外广大教师、大中小学研修、研究团体,企事业单位集体参观、研究者以及各行各业的个体参观者等。来自美国、英国、俄罗斯等近60个国家的千余名青少年也曾到此观摩打卡。

青年教师武洪悦是一名语文教师,在参观中国教师博物馆之后感受颇深。“通过参观,让我更清晰、全面地认识了教师这份职业,增强了职业荣誉感和归属感。同时,也加深了我对‘教师’二字的认识。作为一名教师,不只是知识的传递,同时也是学生人格品质、良好价值观的关键塑造者。‘没有兴趣就没有学习,没有爱就没有教育’这句话令我印象深刻,我将以此为座右铭,努力践行,做一名走进学生心灵的好教师。”

开学没几天,曲园学子除到中国教师博物馆参观外,不少人主动加入了志愿者队伍,文物与博物馆专业的王纪璇就是其中一位。“高校博物馆是大学生的‘第二课堂’,而中国教师博物馆作为家门口的博物馆,是我们提升综合素质、提升专业素养的实践基地。为我们将来走上讲台,成为一名好老师,奠定扎实基础。”

博物之城

值得一提的是,山东省济宁市的博物馆建设成绩颇为亮眼。在第五批国家二、三级博物馆名单中,中国教师博物馆等济宁9家博物馆晋级国家二级博物馆、5家博物馆晋级国家三级博物馆,上述博物馆晋级数量全山东省第一。

济宁市落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,依托丰富的历史文化资源,围绕“孔孟之乡、运河之都、文化济宁”的城市形象,建设具有鲜明儒家文化特色的“博物馆之城”。

如今,在济宁市文化和旅游局等部门的努力下,“博物馆之城”建设已初具规模,数千年的时光和历史印记被收藏在济宁71家博物馆里,涵盖历史、艺术等多个类型。不同品类、不同题材、不同层次的特色博物馆,它们发挥着收藏地域记忆、诠释地域文化的特殊功能,突出展现济宁的自然特质、文化特质、经济特质,在保护地域文化多样性的同时,塑造和凸显地域的特色主题文化。(陈丹 崔常松)

报道链接:https://www.sohu.com/a/834879838_121058892?scm=1019.20001.0.0.0&spm=smpc.csrpage.news-list.3.1740538238574PjmIKSo